mercredi, 20 août 2025

Le dîner des cons

Le dîner des cons

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/la-cena-delle-beffe/

Un Trump rayonnant. Joyeux, presque enjoué. À la répartie facile.

Tel était l'image qu'offrait le président des États-Unis immédiatement après ses rencontres avec ses « alliés » européens. Et surtout avec l'Ukrainien Zelensky.

Qui, lors de la conférence de presse finale, en était presque à bégayer. Pour une fois en costume-cravate, à la demande de Trump, qui ne voulait pas d'un voyou en t-shirt camouflé à sa table.

Mais Zelensky tremblait. Et il était évident qu'il se raccrochait à tout pour ne pas perdre pied devant Trump. Qui souriait comme un chat qui vient de manger une souris. Ou qui se préparait à manger une tribu de souris d'élevage.

Oui, car Trump a obtenu le résultat qu'il s'était fixé. Remettre les Européens au pas, en montrant clairement qui commande pour de vrai. C'est Washington. Et le reste n'est que bavardages sans queue ni tête. Ils ne servent qu'à faire passer le temps.

Le magnat n'a même pas eu à faire d'efforts. Le bellicisme proclamé par Starmer, Macron, Merz, Rutte, von der Leyen s'est immédiatement révélé pour ce qu'il était en réalité. De vaines paroles. Dépourvues de toute substance réelle.

Et notre Meloni... tout simplement absente.

Sans les États-Unis, le reste de l'OTAN n'est qu'une mascarade sans substance. Bon pour faire un spectacle de cirque. Pas pour faire la guerre à la Russie.

Trump le savait, et il a agi en conséquence.

Le paradoxe est que, depuis son entretien amical avec Poutine en Alaska, il n'a rien obtenu. Pas la paix en Ukraine. Pas même un cessez-le-feu temporaire.

Le tsar négocie avec Washington. Et il déclare qu'avec Trump à la Maison Blanche, la fameuse « opération spéciale » n'aurait pas été nécessaire. Tout aurait été réglé par l'application des accords de Minsk.

C'est probablement vrai. Mais il est tout aussi vrai que ces accords sont désormais caducs. La Russie a gagné sur le plan militaire. Et elle entend maximiser le résultat en provoquant l'effondrement du régime de Kiev. Et, à tout le moins, à la neutralisation de l'Ukraine future. Si ce n'est à sa disparition pure et simple de la carte politique.

Quoi qu'il en soit, pour Zelensky, balbutiant en costume-cravate, c'est le glas qui sonne.

Le spectacle donné par les Européens est indigne. Après tant de déclarations, tant de polémiques, tant de menaces, ils se sont disputés pour essayer de s'attirer les faveurs de Trump. Un spectacle qui aurait dégoûté des prostituées s'offrant à leur client.

Trump riait sous sa moustache (qu'il n'a pas) et jouait, plaisantait, comme le maître d'un cirque sur le point de mettre aux enchères et de brader à l'abattoir des bêtes désormais abruties par leurs encagements.

Un dîner de la dérision. Avec un seul moment de vérité. Lorsque le président a déclaré, apertis verbis, qu'il était très satisfait de ces rencontres. Et qu'il en parlerait au téléphone avec Poutine. Immédiatement après.

Fin du jeu. Fin des plaisanteries. La politique internationale est une affaire sérieuse. Une affaire de grands.

Que les Européens se taisent et se mettent au pas.

14:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, donald trump |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 18 août 2025

Trump accélère et élargit le découplage

Trump accélère et élargit le découplage

Leonid Savin

La décision de la Maison Blanche d'imposer des droits de douane à de nombreux pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine a eu un double effet. Certains ont accepté les nouvelles conditions avec toutefois certaines réserves, confirmant ainsi leur statut de satellite et de client des États-Unis. D'autres se sont indignés à juste titre de cette forme de néocolonialisme, et les plus fervents partisans du second camp ont déclaré être prêts à défendre leurs propres intérêts et à affirmer leur souveraineté, notamment par des mesures de rétorsion à l'encontre des États-Unis.

Deux d'entre eux sont des géants économiques et sont membres du Groupe BRICS: l'Inde et le Brésil. Si Washington a temporairement convenu avec la Chine, dont l'économie dépend clairement des États-Unis, de ne pas appliquer de sanctions sévères (auxquelles Pékin inclut sans aucun doute les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump), la situation est quelque peu différente dans le cas de ces deux pays. Et, selon toute vraisemblance, cette politique peu clairvoyante des États-Unis poussera Brasilia et New Delhi à prendre rapidement leurs distances avec leur récent partenaire dans les domaines les plus divers.

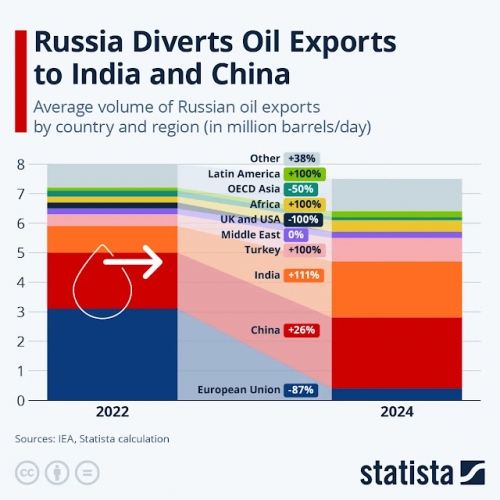

Dans le cas de l'Inde, les conditions imposées par les États-Unis se concentraient sur l'exigence de renoncer à l'achat de pétrole russe, ce que la partie indienne a judicieusement jugé irréalisable et a protesté.

Le 4 août, le gouvernement indien a publié une déclaration indiquant que « l'Inde a subi des pressions de la part des États-Unis et de l'UE pour acheter du pétrole russe... Alors qu'en réalité, l'Inde a commencé ces importations en provenance de Russie parce que les chaînes d'approvisionnement traditionnelles ont été rompues et redirigées vers l'Europe. Dans le même temps, les États-Unis ont activement soutenu les importations indiennes afin de renforcer la stabilité des marchés énergétiques mondiaux... Il est apparu que tous les États qui critiquaient l'Inde commerçaient eux-mêmes avec la Russie... En 2024, le commerce bilatéral entre l'UE et la Russie s'élevait à 67,5 milliards d'euros... Le commerce entre la Russie et l'UE comprend non seulement les ressources énergétiques, mais aussi les engrais, les minéraux, les produits chimiques, le fer et l'acier, les machines et les équipements de transport. Les États-Unis continuent d'importer de Russie de l'hexafluorure d'uranium pour leur industrie nucléaire, du palladium pour leur radioélectronique, des engrais et des produits chimiques... Les accusations portées contre l'Inde sont donc injustes et sans fondement. Comme toute grande économie, l'Inde prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts économiques et sa sécurité économique. »

Le 6 août, Trump a tout de même imposé des droits de douane de 25 % sur les produits indiens.

Il convient de noter que, relativement récemment, Apple a transféré sa production de smartphones de Chine vers l'Inde, ce qui a considérablement réduit le flux de gadgets en provenance de Chine vers les États-Unis, mais a augmenté le volume en provenance de l'Inde. Désormais, les consommateurs américains devront probablement payer plus cher, car le prix final inclura les nouveaux droits de douane. Il en va de même pour les autres produits expédiés de l'Inde vers les États-Unis, des médicaments (y compris les génériques) et l'électronique aux biens de consommation. Les exportations indiennes vers les États-Unis s'élèvent au total à environ 90 milliards de dollars par an. Leur réduction significative, qui est inévitable, obligera l'Inde à rechercher d'autres marchés, probablement en mettant l'accent sur les pays de la région afin de simplifier la logistique. Cependant, les consommateurs américains ressentiront très prochainement une hausse des prix ou une pénurie de produits indiens.

Au niveau politique, cela donne à l'administration de Narendra Modi, qui se présentait comme un ami personnel de Donald Trump, une raison de revoir d'autres accords avec les États-Unis, y compris le partenariat militaire – l'Inde est membre de l'alliance Quad, qui comprend également le Japon, l'Australie et les États-Unis. Les accords précédents dans le domaine des technologies critiques et de la coopération scientifique, qui avaient été annoncés en grande pompe, pourraient également être gelés.

L'Inde a déjà annoncé qu'elle renonçait à l'achat d'avions de combat polyvalents américains et qu'elle envisagerait très probablement une alternative russe, d'autant plus qu'elle a une longue expérience de coopération avec Moscou dans le domaine militaro-technique depuis l'époque de l'URSS. D'ailleurs, la Russie et l'Inde ont rapidement signé un nouveau paquet d'accords de coopération technique, ce qui témoigne de leur capacité à réagir rapidement à des mesures indésirables de la part de tiers. En outre, l'Inde a renoncé à acheter un lot supplémentaire de six drones lourds Boeing P-8A, l'annonçant ostensiblement dès l'introduction des droits de douane.

Mais surtout, la politique de la Maison Blanche pourrait modifier l'équilibre géopolitique en Asie du Sud. Washington ayant toujours considéré l'Inde comme un instrument pour contenir la Chine (et compte tenu de la taille et de la puissance de ce pays, il s'agissait d'un théâtre d'opérations opérationnel et stratégique), les relations entre les deux pays pourraient désormais se réchauffer sensiblement. Le Premier ministre Narendra Modi a déjà annoncé qu'il participerait personnellement au sommet de l'OCS en Chine le 31 août, où de nouveaux plans d'action pourraient être convenus pour coordonner les efforts conjoints de l'Inde et de la Chine (ainsi que de la Russie et d'autres membres de l'organisation) face à la pression américaine.

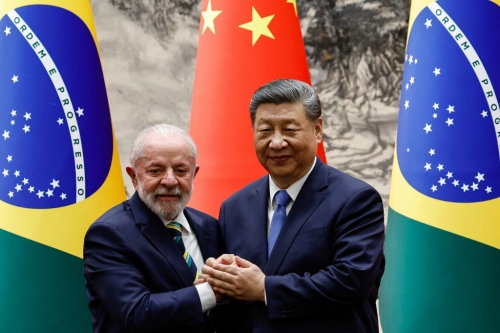

En Brésil, la situation est tout aussi intéressante et assez tendue.

Au sujet des nouveaux droits de douane, le président du pays, Luiz Inácio Lula da Silva, a déclaré qu'il existait une option concernant les métaux rares dans les relations avec les États-Unis, qui pourrait être utilisée dans les négociations. Dans d'autres déclarations, il a souligné que Washington n'effraierait pas le Brésil, car celui-ci commerce avec de nombreux pays. Mais le 4 août, il a vivement accusé les États-Unis de tenter d'organiser un coup d'État et a déclaré qu'il fallait trouver une alternative au dollar dans le commerce mondial.

Parallèlement aux discussions sur les nouveaux droits de douane, les États-Unis et l'UE ont imposé des sanctions contre le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes et son épouse, bloquant leurs comptes bancaires en Europe. Cette mesure a été prise dans le cadre de la loi dite « Magnitsky ». Washington voulait ainsi faire pression sur le Brésil dans l'affaire de l'ancien président Jair Bolsonaro, qui a été assigné à résidence et dont les téléphones portables ont été confisqués. En réponse, les États-Unis ont imposé une nouvelle interdiction, retirant les visas de tous les membres de la Cour suprême brésilienne. Le site web du président américain a également publié un message faisant état de menaces présumées de la Brésil à l'encontre des États-Unis (un message similaire a été publié à propos de la Russie).

Dans le même temps, Lula da Silva a déclaré que les entreprises technologiques américaines ne pourraient plus travailler au Brésil si elles ne respectaient pas la législation de leur pays. La référence est plus qu'évidente.

Il est révélateur que, dans ce contexte, la compagnie aérienne brésilienne GOL ait annoncé le lancement de vols réguliers entre São Paulo et Caracas, malgré les sanctions américaines contre le Venezuela et les restrictions précédemment imposées à son voisin.

Enfin, Lula a déclaré que les pays du BRICS devaient élaborer conjointement une stratégie pour contrer les mesures unilatérales des États-Unis afin de protéger leurs intérêts.

Une telle coopération reflétera sans aucun doute l'esprit de multipolarité et démontrera une véritable ouverture dans le commerce et la coopération économique entre les pays et les régions, contrairement aux tentatives grossières des États-Unis de rétablir leur hégémonie unipolaire, si ce n'est par la force militaire, alors par des mécanismes géoéconomiques, ce qui équivaut à une guerre par d'autres moyens.

17:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : donald trump, tarifs douaniers, brics, brésil, inde, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 11 août 2025

Trump et Poutine: pourquoi l'Alaska?

Trump et Poutine: pourquoi l'Alaska?

Par Elena Fritz

Source: https://www.compact-online.de/trump-und-putin-warum-gerad...

L'Alaska, justement, pourrait-on dire en référence à un titre de film célèbre. Le lieu du sommet entre Trump et Poutine n'a pas seulement été choisi pour sa valeur symbolique, il revêt également une dimension stratégique.

Dans l'édition COMPACT « Vladimir Poutine : l'histoire de la Russie », vous en apprendrez davantage sur son agenda géopolitique ancré dans l'histoire, traduit en allemand. Pour en savoir plus: https://www.compact-shop.de/shop/sonderausgaben/edition-1....

Le choix de l'Alaska comme lieu du sommet du 15 août n'est pas un hasard. C'est l'État américain le plus proche de la Russie sur le plan géographique et historique, avec un message implicite: « Loin de tout le monde, surtout de l'UE ». Politiquement ancré dans le camp républicain et loin des réseaux mondialistes, des services secrets britanniques ou des structures de lobbying ukrainiennes, l'Alaska offre une occasion rare de mener des discussions sensibles sans fuites ni provocations ciblées.

Il est également idéal en termes de sécurité : survol minimal de territoires étrangers, contrôle maximal de l'environnement.

L'Arctique, clé stratégique

L'Alaska n'est pas seulement un symbole, il représente également la dimension arctique de la politique mondiale. En mai dernier, le Conseil européen des relations étrangères avait déjà mis en garde contre le fait que Moscou pourrait utiliser l'Arctique comme terrain de négociation avec Washington.

Un scénario spéculatif, mais digne d'intérêt: une limitation de la présence chinoise dans l'Arctique en échange d'un soutien moindre des États-Unis à Kiev. Une chose est claire: l'Arctique n'est pas seulement un gisement de matières premières et une route maritime, il fait partie de l'équilibre mondial des forces entre les États-Unis, la Russie et l'Europe.

Signaux antérieurs et ligne de conduite de Trump

Février 2025, Riyad : un diplomate russe basé au Canada était également présent à la table des négociations russo-américaines, ce qui indique clairement l'importance accordée à l'Arctique. Dans le même temps, Trump a annoncé son intention de rattacher le Groenland aux États-Unis et d'intégrer davantage le Canada.

Cela prolongerait considérablement la côte arctique américaine et intensifierait la concurrence pour le plateau continental arctique. Contre-argument de la Russie : la dorsale de Lomonossov, qui étaye ses propres revendications sur une grande partie du plateau continental arctique.

Perspectives

La rencontre en Alaska est plus qu'une simple discussion sur l'Ukraine. Elle s'inscrit dans le cadre d'un redécoupage de l'architecture du pouvoir mondial, avec l'Arctique comme monnaie d'échange potentielle, accompagnée de questions relatives au contrôle des armements, à la stabilité stratégique et à l'énergie. À Anchorage, un dialogue pourrait s'engager qui profilera non seulement les deux présidents, mais façonnera aussi l'ordre mondial à venir.

Plus important que jamais : ne lisez pas sur Poutine, mais lisez-le lui-même ! Dans l'édition COMPACT « Vladimir Poutine : l'histoire de la Russie », vous en apprendrez davantage sur son programme géopolitique ancré dans l'histoire, traduit en allemand. Le président russe dans ses propres mots. Commandes: voir lien supra.

18:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alaska, actualité, donald trump, vladimir poutine, états-unis, russie, diplomatie, arctique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 09 août 2025

La politique douanière de Trump contre l'Inde: catalyseur pour les BRICS

La politique douanière de Trump contre l'Inde: catalyseur pour les BRICS

Par Elena Fritz

Source: https://www.compact-online.de/trumps-zollpolitik-gegen-in...

Le gouvernement de New Delhi ne veut pas se laisser dicter sa politique commerciale par les États-Unis. Cela conduit involontairement à un renforcement des pays BRICS et de la multipolarité. Pour savoir comment nous sommes pris en tenaille, lisez « Der hybride Krieg gegen Deutschland » (La guerre hybride contre l'Allemagne), le nouveau livre de cet auteur à succès qu'est Gerhard Wisnewski. Pour en savoir plus : https://www.compact-shop.de/shop/neu/gerhard-wisnewski-hy... .

La menace publique proférée par le président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane pouvant aller jusqu'à 50% à l'Inde si celle-ci ne renonce pas aux matières premières russes est un événement de politique étrangère aux conséquences considérables, qui porte bien au-delà du cadre bilatéral.

Ce qui ressemble à première vue à un conflit commercial s'avère, à y regarder de plus près, s'inscrire dans une dynamique stratégique qui rapproche les pays du Sud. Au centre: l'Inde, et avec elle les pays du BRICS.

Une attaque qui conduit à un regroupement

Le point de départ : depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde importe de grandes quantités d'énergie russe à prix réduit, non seulement pour son propre approvisionnement, mais aussi pour la revendre sur le marché mondial par l'intermédiaire de négociants tiers.

Pour Washington, c'est un affront. Le président américain Donald Trump reproche non seulement à l'Inde de tirer profit des sanctions occidentales, mais la menace aussi ouvertement de représailles sous la forme de droits de douane de grande ampleur. Il associe cette menace à d'autres exigences: renoncer aux avions de combat russes, augmenter les commandes d'armes américaines et ouvrir le marché indien aux produits agricoles américains.

Mais la tentative de mettre sous pression publique cette économie émergente se heurte à des réalités culturelles et géopolitiques qui échappent à la logique habituelle du modèle américain. L'Inde ne se considère pas comme un bénéficiaire, mais comme un acteur à part entière dans un ordre multipolaire.

Delhi réagit avec calme stratégique

La réaction de New Delhi est prudente, mais claire. Au lieu de miser sur la confrontation ou de se justifier publiquement, l'Inde réagit par un geste diplomatique: le conseiller à la sécurité nationale Ajit Doval se rend à Moscou. Officiellement, il s'agit de questions de politique énergétique et de sécurité, mais officieusement, il s'agit également de coordonner les positions stratégiques au sein des BRICS. Le fait que cette visite ait été rendue publique peut être interprété comme un message clair: l'Inde agit de manière souveraine, et non dans l'ombre de Washington.

Dans le même temps, Delhi signale que ses propres décisions en matière de politique étrangère ne sont pas prises à la Maison Blanche, même sous un président républicain qui agit avec des moyens de pression bilatéraux plutôt que multilatéraux.

L'autonomie stratégique plutôt que la loyauté envers une alliance

Depuis des années, l'Inde poursuit une politique dite d'autonomie stratégique. Cela signifie une coopération étroite avec les pays occidentaux dans certains domaines, par exemple dans le cadre du QUAD (avec les États-Unis, le Japon et l'Australie), mais aucune obligation d'alliance au sens d'une appartenance exclusive à un camp.

Les menaces de Trump ne sapent pas cette ligne de conduite, elles la confirment plutôt. En effet, intégrer l'Inde dans la logique de formation d'un bloc occidental reviendrait, pour New Delhi, à renoncer à ses propres intérêts face à la concurrence de la Chine, son principal rival géopolitique.

Dans le secteur de l'énergie en particulier, ce n'est pas une option. L'approvisionnement en énergie russe bon marché est crucial pour l'Inde, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan stratégique, notamment face à la concurrence de Pékin. Une rupture totale avec Moscou affaiblirait Delhi sur le plan géopolitique, au lieu de la renforcer.

Effet involontaire : le Groupe BRICS devient plus tangible

Cette constellation donne lieu à une évolution qui n'était sans doute pas prévue à Washington: la consolidation structurelle progressive des pays du BRICS sous la pression des mesures occidentales. Ce qui était longtemps considéré comme une alliance informelle d'États économiquement hétérogènes acquiert une nouvelle fonction face à la menace extérieure: celle d'un cadre protecteur contre une politique commerciale et des sanctions excessives.

Il convient toutefois de noter que ce n'est pas la Russie qui cherche la confrontation, mais les États-Unis qui provoquent des réactions par leur politique de pression unilatérale. L'Inde n'est pas rebelle, mais réaliste: elle s'oriente vers ses propres intérêts et non vers des exigences de loyauté géopolitique.

La multipolarité comme conséquence, pas comme objectif

Les développements actuels montrent que l'ordre mondial multipolaire n'est pas le résultat d'une formation ciblée de contre-pouvoirs, mais une réaction à la volonté de préservation des structures hégémoniques. Trump, comme beaucoup dans son administration, agit selon une conception du pouvoir qui trouve ses racines dans la logique bipolaire de la guerre froide : ceux qui ne se soumettent pas sont sanctionnés.

Mais les États du Sud ont appris à ne plus considérer ces mesures comme inévitables. Ils créent des alternatives, allant de nouveaux systèmes de paiement à des accords énergétiques régionaux. La réponse à la pression occidentale n'est pas la confrontation, mais la décentralisation.

Trump voulait discipliner l'Inde. Il a déclenché une nouvelle vague d'affirmation stratégique, non seulement à New Delhi, mais aussi à Moscou, Pékin, Brasilia et Pretoria. Les pays du groupe BRICS n'y gagnent pas sur le plan idéologique, mais sur le plan de la fonction qu'ils se donnent : celle d'un espace de souveraineté géopolitique face à un Occident qui se présente de plus en plus comme un ensemble bloqueur plutôt que comme un partenaire fiable ou rationnel.

Le fait que cette évolution soit non seulement involontaire, mais aussi irréversible, devrait devenir l'un des phénomènes géopolitiques les plus marquants des années à venir.

L'Inde reste stable, l'Allemagne sombre : dans son nouveau livre « Der hybride Krieg gegen Deutschland » (La guerre hybride contre l'Allemagne), l'auteur à succès Gerhard Wisnewski montre comment notre pays est pris en tenaille sur différents fronts. Commander via le lien supra.

12:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politiquer internationale, inde, asie, affaires asiatiques, brics, sanctions, donald trump, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 06 août 2025

Les néoconservateurs entraînent Trump vers l'enfer

Les néoconservateurs entraînent Trump vers l'enfer

Alexandre Douguine

Tatiana Ladiaïeva : Commençons par évoquer un nouveau cycle de négociations. Il y a au moins quelques prémices. Je parle des négociations entre Moscou et Kiev. Selon certaines informations, notamment turques, une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu à Istanbul mercredi ou jeudi. Mais, pour être honnête, il n'y a pas encore de confirmation officielle. Zelensky aurait déclaré la veille qu'il était enfin prêt à rencontrer des interlocuteurs russes, alors que Moscou attendait depuis longtemps une réaction de sa part. J'aimerais beaucoup connaître vos prévisions, Alexandre Gelevitch.

Alexandre Douguine : J'ai déjà exprimé mon point de vue à plusieurs reprises; à l'heure actuelle, les négociations avec l'Ukraine n'ont qu'un seul sens: montrer à Trump la détermination de la Russie à œuvrer pour la paix. Trump, comme nous le voyons, se méfie de nous et ne croit pas vraiment à notre volonté pacifique. Il semble commencer à comprendre que seule la victoire nous satisfera. Les négociations ne peuvent donc porter que sur un seul sujet: la reconnaissance immédiate par l'Ukraine de sa défaite militaire. Mais dans les conditions actuelles, cela est absolument irréaliste.

Des questions secondaires pourraient être abordées, comme la restitution des corps de milliers ou de dizaines de milliers de soldats ukrainiens à leurs familles ou d'autres aspects humanitaires et techniques. C'est une bonne chose, mais cela doit pouvoir se faire sans une capitulation sans condition, l'Ukraine n'ayant rien à offrir, et nous ne sommes intéressés par rien d'autre. Nous envoyons ainsi un signal clair à Trump: nous sommes prêts à la paix, mais uniquement à une paix qui implique la capitulation sans condition de Kiev et la reconnaissance de sa défaite totale dans cette guerre. C'est notre condition pour la paix, et nous y tenons fermement. Elle a été transmise à plusieurs reprises à la partie américaine, directement ou indirectement, le plus souvent indirectement, mais parfois aussi directement.

Il n'y a donc actuellement aucune condition réelle pour des négociations. L'Ukraine change de position parce que le régime de Zelensky sent les hésitations de Trump. Cela ne signifie pas pour autant que Trump a abandonné l'Ukraine face à la Russie ou même face à l'Union européenne. Mais leur bluff devient évident. Lorsque Trump propose à l'Union européenne de payer les armes américaines destinées à l'Ukraine, c'est un discours absurde, comme beaucoup d'autres qu'il a prononcés ces derniers temps. Le budget de l'OTAN est principalement constitué de fonds américains, l'Europe n'y contribue que pour une petite part. Revendre des armes américaines à l'OTAN, c'est les revendre aux États-Unis eux-mêmes. Les Européens sont désorientés, ne comprenant pas ce qui se cache derrière tout cela. Ils ne sont pas capables de mener seuls la guerre contre nous en Ukraine, même en mobilisant le potentiel économique de l'Allemagne et le modeste potentiel de la France, cela ne suffirait pas. Dans ces conditions, Zelensky comprend que les choses vont mal, même s'il ne s'agit pas encore d'un refus total d'aide, mais seulement d'hésitations de la part de Trump.

Ces hésitations sont déjà une catastrophe pour l'Ukraine. Zelensky n'a pas pu atteindre ses objectifs dans la guerre contre nous, même avec le soutien total des États-Unis et de l'Union européenne, un crédit illimité, une quantité énorme d'armes, un soutien politique et financier. Il n'a rien obtenu.

Maintenant que la position de Trump commence à vaciller – il n'a pas encore refusé, mais il hésite déjà –, cela se répercute immédiatement sur l'ensemble du système politique et militaire ukrainien. C'est précisément pour cette raison que Zelensky se lance dans des négociations: il sent que la situation se détériore. Il est encore trop tôt pour parler d'une réduction ou d'un arrêt des livraisons d'armes américaines, mais ces hésitations suffisent à perturber le système ukrainien. C'est pourquoi, pour être honnête, ces négociations ne nous sont d'aucune utilité. Il est inutile de tenter de convaincre Trump, il suit son propre programme. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, il ne nous offrira pas la paix, c'est-à-dire la victoire de la Russie, mais il résistera.

Récemment, une écrasante majorité de républicains ont voté en faveur de la reprise de l'aide à l'Ukraine, tout comme l'ensemble des démocrates. Seuls 60 membres républicains du Congrès ont exprimé un point de vue différent, ce qui est beaucoup, mais pas assez pour bloquer l'aide. La situation reste défavorable pour nous. Nous devrons nous battre et aller vers la victoire par nous-mêmes, quoi qu'il en coûte. En ce sens, les initiatives de paix de Zelensky sont une provocation. Je resterais prudent: je sacrifierais encore un millier ou des dizaines de milliers de vies, je lui demanderais de se calmer, et pour le reste, je lui poserais un ultimatum exigeant une capitulation sans condition.

Il ne faut plus prêter attention aux actions de Trump. Il va hésiter, mais je pense qu'il ne veut pas d'une guerre nucléaire pour l'instant, ce n'est pas son style. S'il ne cherche pas à provoquer un conflit nucléaire de manière unilatérale, le reste n'a pas d'importance fondamentale. Nous sommes de toute façon en guerre contre l'Occident, qui apporte un soutien maximal à l'Ukraine. Tant que nous n'aurons pas renversé le cours de cette campagne militaire par une victoire, il n'y aura pas de paix.

Tatyana Ladiaïeva : Je voudrais préciser : avec quel message la délégation ukrainienne peut-elle se rendre à Istanbul (où que se déroulent désormais ces négociations et quel que soit le jour) ?

Alexandre Douguine : Je suis sûr qu'ils exigeront la restitution des quatre régions, de la Crimée et des réparations colossales s'élevant à plusieurs milliards ; en substance, la reconnaissance de la défaite de la Russie et la restitution de tous les territoires, rien d'autre.

Tatyana Ladiaïeva : Donc, rien ne change ?

Alexandre Douguine : Ils vont simplement appeler Trump, et Zelensky dira : « J'ai proposé des négociations, vous m'obligez à rencontrer les Russes, je suis prêt, mais ils refusent ». C'est bien sûr ce qui se passe. Pourquoi devrions-nous nous humilier ? Notre réponse est un ultimatum : hissez le drapeau blanc, sinon nous continuerons comme maintenant. Nous avons peu d'atouts, mais nous avons tenu bon. Nous ne nous sommes pas effondrés, nous résistons depuis quatre ans déjà, nous avançons lentement mais sûrement. Cette situation ne peut guère empirer pour nous, toutes les sanctions possibles ont déjà été prises.

Quant aux nouvelles sanctions que Trump menace d'imposer après la période de cinquante jours qu'il nous a annoncée, de son point de vue, nous devons pendant ce temps conquérir tout ce que nous pouvons en Ukraine et entamer des négociations tout en conservant ce que nous avons conquis. Mais il exigera la fin des hostilités. En 50 jours, nous ne prendrons pas Kiev, nous ne libérerons pas Odessa, Kharkiv, Zaporijia, Kherson, Dnipropetrovsk. Nous n'aurons pas assez de temps. Par conséquent, de nouvelles menaces de sanctions suivront.

Contre qui ? Contre ceux qui achètent notre pétrole, l'Inde et la Chine. Tout le reste n'a pas d'importance, on peut s'en passer. L'Inde et la Chine seront confrontées à des sanctions, mais la Chine a déjà gagné la guerre des sanctions contre Trump: les tarifs douaniers menaçants ont été ramenés à un niveau acceptable pour eux. Une dispute avec l'Inde signifierait une rupture avec un allié clé des États-Unis en Asie. Les deux scénarios sont irréalistes. Les menaces semblent effrayantes, mais à y regarder de plus près, elles sont difficilement réalisables. Des sanctions de 100 ou 500% n'auront pas d'impact décisif sur nos volumes de pétrole, mais la menace elle-même pourrait transformer l'Inde et la Chine en ennemis des États-Unis. Dans ce cas, la Chine nous soutiendrait probablement encore plus activement, ce qui est déjà perceptible ces derniers jours.

Malgré ses fanfaronnades et sa brusquerie, Trump dispose de peu de moyens de pression réels sur nous. Nous, en revanche, jouissons d'une grande stabilité, qu'il convient de renforcer. Nous avançons inexorablement vers la victoire. Les négociations, en fin de compte, ne mènent à rien et ne peuvent aboutir tant que ce régime est au pouvoir en Ukraine, tant qu'ils n'ont pas perdu plusieurs grandes villes. À l'étape suivante, les négociations pourraient prendre tout leur sens : nous serions alors plus proches d'une capitulation sans condition probable. Aujourd'hui, nous en sommes loin. Toutes les discussions se résumeront à ce que nous proposerons: «Reprenez vos morts», et ils répondront: «Nous n'en voulons pas» ou «Vous ne nous rendez pas les bons». Tout se terminera ainsi, tristement. Le geste de bonne volonté perd tout son sens, devenant rituel, comme un «bonjour» dit sans souhaiter la bonne santé. Ce n'est qu'une formalité.

Tatyana Ladiaïeva : C'est un jeu de mots. Un point très important: peu importe que ce soit cette semaine ou dans 50 jours, le conflit ukrainien reste non résolu, l'opération spéciale se poursuit. Nous ne dialoguons pas encore avec Kiev, et les Américains – je ne sais pas s'ils se sont retirés de cette question ou s'ils continuent à fournir une aide militaire, dont nous parlerons également tout à l'heure. Mais la question clé est la suivante: comment la prolongation du conflit ukrainien affectera-t-elle nos relations avec Washington ? Après tout, nous avons essayé d'établir ces relations.

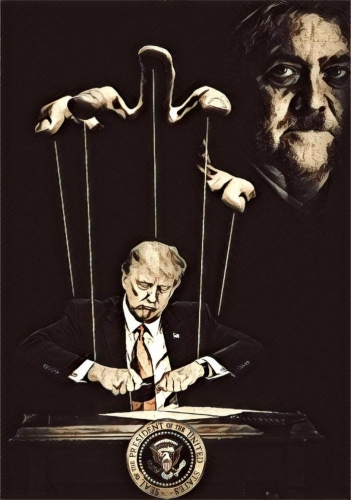

Alexandre Douguine : Il devient évident qu'il est impossible d'améliorer les relations avec Washington. Le comportement de Trump au cours des derniers mois ou des derniers deux mois parle de lui-même. Il ne reste rien du programme initial du mouvement MAGA et du slogan « Make America Great Again » qui l'ont porté au pouvoir. Il est revenu à la politique néoconservatrice classique des républicains.

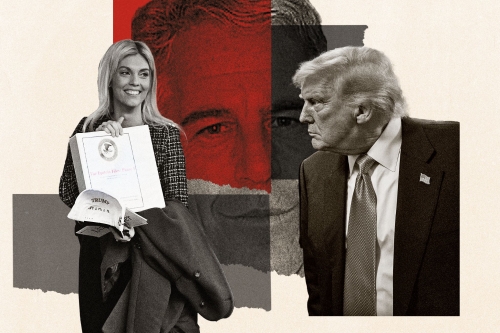

Hélas, l'établissement de relations avec les États-Unis n'était possible qu'à condition qu'ils renoncent à un monde unipolaire, au mondialisme, à l'hégémonie et à l'impérialisme. Cela avait été promis, ce n'était pas seulement notre espoir naïf. Trump avait fondé sa campagne électorale sur cela. Les électeurs américains l'ont soutenu parce qu'il avait promis de se concentrer sur les problèmes intérieurs, de lutter contre l'immigration, de dénoncer l'élite corrompue et vicieuse du Parti démocrate et de détruire l'État profond. Au lieu de cela, nous assistons à un soutien inconditionnel au génocide des Palestiniens à Gaza, à une attaque contre l'Iran, à un soutien à Netanyahou, à une nouvelle aide financière à l'Ukraine, à des menaces contre la Russie et à la négation de l'affaire Epstein.

Aujourd'hui, Trump affirme que cette fameuse affaire n'existe pas, alors que c'est précisément grâce à la promesse de publier le dossier Epstein, qui détaillait les orgies pédophiles de l'élite américaine et occidentale, qu'il a remporté la victoire. Trump s'est tellement écarté de son programme, qui nous ouvrait une fenêtre pour un rapprochement et une désescalade, qu'il est désormais un politicien néoconservateur agressif et impulsif comme les autres. Chaque jour, il fait des signes d'attention et d'amitié au terroriste Lindsey Graham, tout en critiquant ses propres partisans, grâce auxquels il est arrivé au pouvoir. Trump a renié sa base électorale et l'idéologie sous laquelle il a remporté la victoire. Dans ces conditions, un rapprochement avec les États-Unis devient douteux: cela revient à tenter de négocier avec un ennemi cynique et sournois qui ne respecte pas les règles, revient sur ses décisions et prétend qu'elles n'ont jamais existé.

Cela ressemble à de la démence, mais pas à la démence silencieuse de Biden, qui était contrôlé par les mondialistes, mais à la démence violente de l'establishment néoconservateur américain. Cela exclut toute possibilité rationnelle de rétablissement pacifique des relations. Peut-être que les tergiversations de Trump s'avéreront plus favorables pour nous s'il est distrait par un autre événement ou un autre segment de la politique internationale. Mais il ne faut plus s'attendre à des stratégies rationnelles et positives dans nos relations avec lui. S'il a trahi ses partisans de cette manière, que fera-t-il de nous ? Il a tourné le dos à ceux qui ont voté pour lui, sa base électorale, indispensable pour les élections de mi-mandat au Congrès et au Sénat l'année prochaine. Il la méprise, la considérant comme insignifiante. Comment peut-on négocier avec de tels personnages sur des questions fondamentales telles que la guerre et la paix, la coopération économique ?

Nous devons nous concentrer davantage sur nous-mêmes et renforcer nos liens avec la Chine, établir des relations avec les autres pôles d'un monde potentiellement multipolaire: l'Inde, le Brésil, le monde islamique, l'Amérique latine, l'Afrique, parties du monde où une politique indépendante et souveraine est encore possible. C'est ce que nous avons fait, et Trump représentait une fenêtre d'opportunité lorsque, selon ses propres termes, l'Amérique était prête à reconnaître la multipolarité et à s'y intégrer tout en conservant sa position de leader.

Mais aujourd'hui, Trump déclare que le BRICS est son ennemi principal, changeant complètement son discours. Dans cette situation, nous n'avons d'autre choix que de compter sur nous-mêmes et sur nos alliés dans le cadre de la multipolarité. Il faut avant tout approfondir nos relations avec ceux qui nous soutiennent: la Corée du Nord, aider l'Iran à se reconstruire. Le plus important, c'est notre partenariat stratégique avec la Chine. C'est sérieux. Le rapprochement entre la Russie et la Chine forme un bloc puissant, capable de relever les défis dans la région du Pacifique, en Ukraine et en Europe de l'Est.

Tatyana Ladiaïeva : Je rappellerai l'une des dernières déclarations du président chinois Xi Jinping : si Trump continue à faire pression, y compris en imposant des sanctions contre les partenaires qui coopèrent avec la Russie, nous nous rapprocherons encore plus de Moscou, renforcerons notre amitié et conclurons des accords sans céder à Trump.

J'ai des questions sur le terroriste Lindsey Graham : quelle pression exerce-t-il actuellement sur Trump ? Je remarque une tendance : il annonce de plus en plus souvent des décisions au nom de Trump. Vous avez également mentionné leur rapprochement. Je ne comprends pas très bien comment Lindsey Graham et, par exemple, le chancelier allemand Friedrich Merz – qui, selon des informations provenant de Berlin, serait sous son influence – ont pu influencer la décision de Trump de continuer à soutenir l'Ukraine. Trump semblait être un leader fort et volontaire. De quels leviers de pression disposent-ils ? Cette question reste d'actualité.

Alexandre Douguine : Il faut noter que Lindsey Graham, déclaré terroriste en Russie, est un représentant des néoconservateurs, un groupe influent au sein de l'establishment américain. Ils sont de droite, contrairement aux mondialistes de gauche – Biden, Obama, Hillary Clinton –, mais, en substance, ils sont également en faveur de l'hégémonie. Leur programme est proche de celui des mondialistes de gauche, mais met l'accent sur l'impérialisme américain plutôt que sur la démocratie universelle. Ils sont de fervents partisans d'Israël, considérant ses intérêts comme prioritaires par rapport à ceux des États-Unis. Pour les mondialistes de gauche, les valeurs libérales européennes ou universelles sont plus importantes qu'Israël ou même l'Amérique.

Ni les uns ni les autres ne sont de véritables patriotes américains. Cependant, les néoconservateurs sont convaincus que l'impérialisme, le néocolonialisme, le soutien à Israël et la lutte contre toute entité souveraine constituent l'objectif principal de la politique américaine. Au final, leur stratégie diffère peu de celle des mondialistes.

Les néoconservateurs ont été les principaux adversaires de Trump. Lors de son premier mandat, entre 2016 et 2020, il a conclu un pacte avec eux, mais ils l'ont tous trahi, sans exception, Bolton, Pompeo. Lindsey Graham faisait partie du groupe « Never Trump » (« jamais Trump » : n'importe qui, sauf lui). Néanmoins, ils représentent ouvertement l'État profond, l'ennemi principal du mouvement MAGA.

Pour les partisans de Make America Great Again, Graham est l'incarnation du mal absolu: l'État profond, le colonialisme, les interventions, le financement sans fin d'Israël, de l'Ukraine et le harcèlement de tous les adversaires de l'hégémonie américaine, la lutte contre les BRICS et le multipolarisme. En même temps, Graham est un lobbyiste du complexe militaro-industriel, une figure clé de l'État profond. C'est précisément lui que Trump a promis de détruire, d'assécher le marais, d'éradiquer l'État profond — c'est pour cela qu'il a été élu. Son rapprochement avec Graham, qui déclare ouvertement: « J'ai conseillé cela à Trump, et il le fera », est perçue comme une anomalie flagrante non seulement par nous, observateurs extérieurs, mais aussi par les Américains.

Trump s'est positionné comme un homme politique imprévisible : « Je fais ce que je veux, je suis souverain, je ne dépends de personne, je peux prendre des décisions impopulaires, j'ai toujours raison ». C'est ainsi qu'on le connaissait, et on l'a cru quand il a promu l'idéologie MAGA. Mais maintenant, il n'écoute plus ni MAGA, ni même lui-même. Ses paroles et ses promesses, prononcées il y a 15 minutes ou 15 jours, n'ont aucune autorité pour lui. Sous l'influence de l'État profond, il s'est enfoncé plus profondément que lors de son premier mandat.

Graham est le symbole de la soumission totale de Trump à l'État profond. Quand ils apparaissent ensemble, par exemple sur un terrain de golf, les réseaux sociaux explosent d'indignation: des dizaines, des centaines de milliers de messages de partisans de MAGA crient: « On nous a trahis! L'État a été détourné, Trump est pris en otage!». S'il s'éloigne un instant de Graham, l'espoir renaît: «Peut-être qu'il reviendra, ce n'est que temporaire». Certains élaborent des théories conspirationnistes selon lesquelles Trump se rapproche délibérément de Graham afin de gagner sa confiance et de détruire l'État profond de l'intérieur. Mais c'est là du désespoir.

En réalité, Trump est une marionnette entre les mains de l'État profond, qu'il prétendait détruire pour arriver au pouvoir. C'est une surprise non seulement pour nous, mais aussi pour les Américains. Nous avons fait confiance à ce personnage excentrique, égocentrique, mais souverain qu'est Trump. Avec la valise nucléaire, c'est difficile, mais on pouvait s'y adapter. Mais lorsqu'il n'est pas indépendant et qu'il suit une logique imposée, cela nous oblige à baisser les bras. Il n'est pas seulement bruyant et excentrique, il est aussi dépendant. Cette combinaison – la dépendance envers ceux qu'il qualifiait d'ennemis et qui sont les ennemis de la société américaine – est grave.

Graham est une personnalité importante. On pensait qu'il disparaîtrait de la scène politique, mais son influence n'a fait que croître. Malgré son ton hystérique et incendiaire, ses propos doivent être pris au sérieux. Il est celui qui veille sur Trump depuis les profondeurs de l'État, pour employer des termes mafieux. C'est exactement ainsi que cela se présente et que les Américains le perçoivent.

Tatyana Ladiaïeva : Le président américain Donald Trump a-t-il vraiment pu prendre la décision de continuer à soutenir l'Ukraine sous l'influence du chancelier Merz ? Qu'adviendra-t-il de ce soutien ? Comment l'Europe va-t-elle s'impliquer ? Les États-Unis, si je comprends bien, font semblant de ne pas s'impliquer directement, mais leurs plans commencent déjà à fonctionner via l'Europe.

Alexandre Douguine : Je ne pense pas que Merz soit capable d'influencer Trump de manière significative. Merz est également un néoconservateur, mais européen. L'Allemagne n'est pas un État souverain, mais un territoire occupé avec une autonomie quasi nulle. Sa politique est subordonnée à l'État mondial globaliste. L'influence de Merz ne tient pas à son statut de chancelier allemand, mais au fait qu'il fait partie du cabinet fantôme mondial qui contrôle Trump, tout comme l'État profond aux États-Unis.

Lindsey Graham est une incarnation plus frappante de cet État profond, tandis que Merz n'est qu'un exécutant. Il a été porté au pouvoir non sans manipulations, malgré d'autres tendances, notamment perceptibles en Allemagne de l'Est. Il a promis de lutter contre les migrants, mais dès son arrivée au pouvoir, il est revenu sur ses promesses. Merz est un technicien et son influence sur Trump est minime. Lindsay Graham, à titre individuel, n'a probablement pas non plus une influence significative. Il s'agit du fait qu'il représente la plus haute instance de gestion du monde. Merz fait partie de ce système.

Tout s'est passé comme prévu : les mondialistes et les néoconservateurs sont une seule et même instance mondiale qui dirige l'Europe occidentale, l'Union européenne et les États-Unis. Ce sont les mêmes personnes et les mêmes structures. Trump a été une intrusion inattendue avec des idéologies différentes, mais cela n'a pas duré longtemps, moins d'un an. Il a commencé par promouvoir à des postes clés des personnes telles que Tulsi Gabbard et J. D. Vance, qui n'étaient pas liées aux républicains traditionnels ou aux néoconservateurs. C'était eux le potentiel de MAGA. Mais la résistance de l'ancien establishment s'est avérée plus forte. Pourquoi aurait-il besoin d'une équipe qui n'est pas contrôlée par l'État profond ?

Les débuts étaient prometteurs, mais il y a un mois et demi, le système MAGA, l'indépendance et la politique autonome de Trump se sont effondrés. Les observateurs américains attribuent cela à l'influence israélienne. C'est peut-être exagéré, mais ils cherchent un facteur extérieur, voyant Trump et l'Amérique se faire détourner. Beaucoup d'Américains pensent que les services secrets israéliens sont derrière tout cela, forçant l'Amérique à servir des intérêts étrangers. On dit que la CIA et le Mossad contrôlent l'Amérique depuis longtemps. C'est peut-être exagéré, mais il y a une part de vérité dans cela.

Les Américains cherchent des responsables: qui a détourné Trump, qu'est-ce que l'État profond ? Graham et, dans une moindre mesure, Merz en sont les représentants. Merz n'est qu'un simple fonctionnaire de l'État mondial. Si l'État profond international décide de se préparer à la guerre contre la Russie, en laissant l'Amérique légèrement à l'écart et en faisant porter le poids principal à l'Union européenne, avec un soutien moins évident des États-Unis, c'est une décision grave. Elle ne dépend pas de Merz, Macron, Starmer ou Graham. On peut s'indigner autant qu'on veut contre ces dirigeants odieux, mais ce ne sont que des employés, une façade.

Nous sommes confrontés à un État international profond qui déclare la guerre à la Russie pour la détruire et qui cherche à nous infliger une défaite stratégique. Il ne correspond ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à leurs pays, ni à leurs intérêts nationaux. — C'est une force différente. Nous devons comprendre quelle est cette force. Même à haut niveau, nous n'en avons qu'une vision fragmentaire.

Auparavant, nous expliquions tout par l'idéologie communiste, le capitalisme, la lutte pour les marchés, les ressources, l'opposition au système socialiste. À l'époque, tout concordait. Mais au cours des dernières décennies de l'Union soviétique, nous avons perdu la compréhension de ce qui se passait en Occident. Nous avons besoin de nouveaux modèles. Pourquoi nous haïssent-ils ? Pourquoi veulent-ils nous détruire ? Quels sont les mécanismes, qui prend les décisions, à quel niveau ? S'ils sont capables de reformater le président américain, qui est arrivé avec le slogan de la destruction de l'État profond, en le transformant en quelque chose d'autre, sans l'emprisonner ni le tuer, comment est-ce possible ? Qui compose ce cabinet fantôme du gouvernement mondial ?

Les Américains, se sentant trahis, tentent de comprendre. Nous devons suivre leurs débats et réflexions de près, ils trouveront peut-être des indices. Mais c'est dangereux car cela peut coûter la vie à ceux qui fouinent trop là où il ne faudrait pas...

Nous, les Russes, ne comprenons pas tout à fait à quoi nous avons affaire. Nos pères spirituels ont leur propre vision, mais pour l'accepter, il faut partager leur vision du monde, que la société laïque n'est pas prête à prendre au sérieux. Il est extrêmement difficile de se faire une idée rationnelle du fonctionnement de cet État international profond qui se considère comme le gouvernement mondial. Parfois, cela est déclaré ouvertement, parfois cela reste dans une zone grise. Il faut y prêter une attention particulière. En Russie, nos centres intellectuels tentent de comprendre ce phénomène, mais leurs efforts sont encore préliminaires. C'est une bonne chose, mais il faut faire beaucoup plus.

Tatyana Ladiaïeva : Parlons d'Epstein pendant le temps qui nous reste. Je crois comprendre que l'affaire Epstein continue de diviser la société américaine en deux. Pouvez-vous nous dire s'il y a aujourd'hui plus de gens qui exigent du président américain, des fonctionnaires et des procureurs qu'ils révèlent tous les détails de cette affaire ?

Alexandre Douguine : L'affaire Epstein est liée au fait que le milliardaire Jeffrey Epstein, propriétaire d'un fonds spéculatif de plusieurs milliards de dollars, a été condamné pour avoir organisé un réseau pédophile auquel participaient régulièrement des représentants de l'élite américaine, dont Bill Clinton, Obama et de nombreuses autres personnalités, notamment issues des milieux européens et intellectuels.

Les dossiers d'Epstein contiennent des informations compromettantes sur toute l'élite américaine. Trump avait promis de les publier après son arrivée au pouvoir. Epstein se serait suicidé dans sa cellule, mais il s'est avéré que plusieurs minutes d'enregistrement des caméras de surveillance avaient disparu: on le voit assis, puis pendu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Il y avait suffisamment de preuves dans le dossier pénal pour le condamner à plusieurs reprises. Sa plus proche collaboratrice, Ghislaine Maxwell, a été condamnée à 20 ans de prison. Elle est la fille d'un haut responsable des services secrets israéliens, et ce n'est là qu'une des nombreuses allusions dangereuses pour l'establishment.

Trump avait annoncé: «Je publierai les dossiers, nous détruirons le lobby pédophile». Mais il y a un mois, il a déclaré: «Il n'y a pas de dossier, ce sont des inventions des démocrates, parlons plutôt du temps qu'il fait au Texas». Il menace ceux qui posent des questions sur les dossiers: «Ce sont mes ennemis, je les écraserai». La société américaine est sous le choc: «Nous attendions ces dossiers, nous vous avons élu pour cela, et vous niez leur existence!».

Des informations circulent selon lesquelles Trump était proche d'Epstein et qu'il existe des informations compromettantes à son sujet. Elon Musk, qui s'est séparé de Trump, affirme que Trump figure dans ces dossiers et que c'est pour cette raison qu'il ne les publiera pas. On a l'impression que Trump est victime de chantage, peut-être de la part des services secrets, de l'État profond ou même des services de renseignement israéliens, qui le forcent à agir contrairement à ses promesses, à sa politique et à ses intérêts. Personne ne l'affirme catégoriquement, mais c'est un autre levier de contrôle sur Trump. Son changement radical de position sur l'affaire Epstein au cours du dernier mois a provoqué un véritable choc. Tout le monde attendait la publication, et il déclare qu'il n'y a rien. Alors pourquoi Maxwell purge-t-elle une peine de 20 ans? Pourquoi Epstein est-il mort? Pourquoi les procureurs ont-ils rendu leurs décisions précédentes? Il ne s'agit plus d'un simple événement politique, mais d'un crime pénal colossal, et Trump en devient complice.

Imaginez la situation dans laquelle il se trouve. Dans une telle situation, il peut décider de prendre des mesures extrêmes. Il est pris en otage par certaines forces, et c'est très grave.

16:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, états-unis, alexandre douguine, donald trump, néoconservateurs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 30 juillet 2025

Choc sur l’accord douanier: les Européens doivent payer pour la production d’armes aux États-Unis

Choc sur l’accord douanier: les Européens doivent payer pour la production d’armes aux États-Unis

Source: https://unzensuriert.de/305214-schock-ueber-zoll-deal-eur...

Des eurocrates comme Ursula von der Leyen ou le chancelier allemand de la CDU Friedrich Merz ont exprimé leur mépris à l’égard de Donald Trump avant les élections présidentielles américaines. Ce n’était pas là la bonne manière de préparer le contexte optimal pour négocier les tarifs lors de la rencontre qui vient de se dérouler en Écosse.

L’UE paie la facture, Trump en profite

La majorité des gens considère, de manière peu surprenante, que le résultat de ces négociations n’est pas bon. Environ 61% selon un sondage Oe24 (en date du 28 juillet, 8h30), pensent que l’UE paie après les négociations et que Trump en profite. Des observateurs ont eu l’impression que la cheffesse de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’était agenouillée devant le président américain et qu’elle s’était fait bien rouler lors des négociations.

« Ce sera la plus formidable de toutes les affaires », a déclaré Trump après l’accord, « nous l’avons eu (l'accord), c’est bien », a déclaré von der Leyen.

Encore 50 % de droits de douane sur l’acier et l’aluminium

La vraie question est de savoir ce que l’accord douanier de Turnberry en Écosse va nous apporter. L’accord sur le tarif de 15%, par exemple, pour les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs pourrait, selon les critiques, tuer d'innombrables sociétés en Europe. Surtout que l’acier et l’aluminium ne font pas partie de l’accord et restent soumis à une taxe douanière de 50%.

L’UE s'est donné l'obligation d'acheter de l’énergie aux États-Unis pour 750 milliards de dollars

Que l’UE – dans le cadre de l’accord – doive acheter de l’énergie aux États-Unis pour 750 milliards de dollars, alors qu’elle pourrait l’obtenir bien moins cher ailleurs, aura probablement aussi des conséquences gravissimes et rendra l’Europe encore plus dépendante des États-Unis. Cette dérive est également due à la politique des sanctions contre la Russie.

De plus, il a été convenu que l’UE doit investir 600 milliards de dollars aux États-Unis, y compris dans la production d'armements que l’on souhaite produire "en commun".

Nos concitoyens devront payer la facture

Une chose est déjà sûre : la facture de tous ces accords sera présentée aux citoyens européens, qu’ils veuillent ou non investir dans des armes.

L’homme d’affaires Donald Trump a misé gros dans le différend douanier avec l’UE, menaçant d’imposer une surtaxe de 30%. Le fait qu’au final ce soit 15% et que l’Europe ait été contrainte d’investir aux États-Unis peut être considéré comme une belle réussite pour lui. Est-ce que la "Euro-Uschi" (= U. von der Leyen) pourra faire pareil, se réjouir avec autant de satisfaction?

19:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tarifs douaniers, donald trump, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 21 juillet 2025

L'empire de Trump et l'Europe

L'empire de Trump et l'Europe

Marco Rossi

Source: https://electomagazine.it/limpero-di-trump-e-leuropa/

Au final, l'Occident s'est donc regroupé de manière ordonnée sous la direction de Trump, mais bien sûr dans le strict cadre des objectifs fixés par les Seigneurs de Davos, qui sont les véritables maîtres et dirigeants de l'Occident.

L'objectif principal de ces seigneurs serait de reconquérir le monde entier et de le ramener sous leurs règles, qui sont celles du turbo-capitalisme et de la finance spéculative, tous deux entre des mains privées, qui sont en fait leurs mains...

Mais cet objectif est désormais un rêve inaccessible depuis au moins quinze ans; la Chine, la Russie, l'Inde et progressivement les pays du BRICS s'éloignent de plus en plus de l'emprise qu'exercent les structures de pouvoir occidentales (ONU, OTAN, Banque mondiale, Fonds monétaire, etc.) et construisent leurs propres structures qui s'opposeront inévitablement, à terme et de plus en plus nettement, à celles de l'Occident. En effet, nous sommes désormais dans un multipolarisme effectif et opérationnel, et ceux qui restent fidèles aux « fétiches anciens » se révèlent aveugles, ou sont simplement au service de la propagande occidentale.

Mais alors, que poursuivent réellement Trump et les seigneurs de Davos ?

Tout d'abord, l'hypothèse d'une guerre thermonucléaire directe entre les deux adversaires est à exclure, pour des raisons évidentes: même ceux qui s'opposent à l'Occident disposent d'armes nucléaires et de technologies hybrides de toutes sortes, de sorte que les seigneurs de Davos n'ont pas la moindre intention de voir leurs luxueuses résidences en Europe et aux États-Unis frappées par des ogives nucléaires.

Que les Occidentaux anxieux se rassurent donc, il n'y aura pas d'Armageddon apocalyptique final, mais il y aura bien d'autres conséquences graves et difficilement évitables.

En effet, la ligne à suivre est compréhensible à tous égards: l'Occident décadent et empêtré dans ses contradictions internes doit essayer de conserver le contrôle des parties de l'Empire qu'il peut encore dominer efficacement.

Si la Russie, la Chine et les BRICS sont désormais hors d'atteinte, il faut alors créer le maximum de difficultés – économiques, financières, militaires – aux ennemis et lutter par tous les moyens pour ne pas perdre l'Afrique, l'Amérique du Sud, ce qui reste de l'Asie, bref, lutter pour que le Limes soit le plus loin possible du fameux « milliard d'or » (à savoir les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, l'Australie et le Japon).

Mais un problème incontournable est que les États-Unis sont en pleine crise économique et financière interne, et alors ?

Il faut donc faire payer une bonne partie de la gestion colossale de l'Empire aux colonies les plus riches, c'est-à-dire à l'Europe: d'où les droits de douane de 30% pour les Européens, puis l'obligation de porter les dépenses militaires, qui s'élèvent généralement autour de 2% du PIB, à 5%, mais cela ne suffit pas car même la guerre en Ukraine – qui ne peut être interrompue pour ne pas laisser la Russie gagner – doit être financée par les Européens, de sorte que les États-Unis construiront gentiment toutes les armes nécessaires, mais ce sont les Européens qui les paieront.

Mais il y a un autre problème incontournable: en Occident, c'est la loi des Seigneurs de Davos qui domine, où le turbo-capitalisme et la finance spéculative, qui sont entre les mains du secteur privé, dictent leur loi à l'économie, mais ce mécanisme génère nécessairement des divisions de plus en plus profondes dans la société occidentale, conduisant à la disparition de la classe moyenne. En d'autres termes: le système occidental draine structurellement les ressources de la classe moyenne et des classes populaires pour les transférer aux plus riches, au fameux 1% le plus riche, ce qui fait que 99% de la population occidentale s'appauvrit chaque année davantage.

Les BRICS, cependant, ne suivent pas du tout ce système et accompagnent l'initiative privée dans l'économie d'une forte présence de l'État dans l'économie, comme c'était le cas autrefois – avant 1989 – en Europe et en Italie, tout en contrôlant également la finance spéculative et les banques, comme c'était encore le cas en Occident avant 1989.

La comparaison avec les BRICS sera donc de plus en plus difficile, car le système dit mixte en économie – à savoir la synergie entre le public et le privé, avec l'État qui contrôle les banques et la souveraineté monétaire – est incomparablement plus efficace et plus souple que le turbo-capitalisme occidental, où les grandes multinationales et les grandes banques d'investissement privées contrôlent tous les secteurs de l'économie et de la finance.

En d'autres termes: le système privé mondial occidental est conçu pour fonctionner comme un totalitarisme de la finance spéculative, et si le monde entier est subordonné à un tel système, alors le système fonctionne; or, bien sûr, les différences s'accentuent et les ressources vont organiquement et progressivement dans les mains du 1%, celui des plus riches, tandis que les 99% restants deviennent de plus en plus pauvres et contraints à la subordination...

On peut dire que de 1991 à la crise de 2008, le monde a subi ce joug, a dû se plier aux règles des Seigneurs de Davos et de la finance spéculative, mais progressivement, avec l'émergence des contradictions et la naissance des BRICS, qui étaient systématiquement ridiculisés au début, les choses ont radicalement changé.

À l'heure actuelle, le système occidental ne peut être imposé qu'à environ 50% de la population mondiale, voire moins, si l'on tient compte de la démographie. Par conséquent, les escroqueries financières spéculatives ou les jeux truqués du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale n'ont que peu d'impact sur plus de la moitié de la population mondiale...

Pour comprendre en détail: les ressources du monde en dehors de l'Occident doivent désormais être payées aux prix fixés par les ennemis de l'Occident et non par notre propre spéculation financière, et nous ne pouvons pas les obliger à nous les vendre au prix qui nous convient. Il en sera bientôt de même pour le destin du dollar, car nous ne pouvons pas obliger nos ennemis à commercer avec notre monnaie...

Des temps difficiles s'annoncent donc: pas de guerre nucléaire, certes, mais un appauvrissement radical de l'Europe, qui devra payer pour régler les contradictions internes des États-Unis, et, en plus devra renoncer à l'énergie russe à bas prix et aux marchés des BRICS; nous devrons également payer la guerre en Ukraine, le réarmement de nos armées – avec des armes américaines, pour améliorer le rendement de l'industrie américaine – et, pour couronner le tout, nous devrons également accepter de nouveaux droits de douane qui garantiront les ressources au centre de l'Empire, qui sera toutefois toujours en difficulté car les autres – à savoir les BRICS – sont désormais armés de l'arme nucléaire et donc libérés de l'emprise de notre néocolonialisme – pardon ! – de l'emprise des Seigneurs de Davos.

21:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, donald trump, états-unis, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 17 juillet 2025

La pause de Trump avant l’Armageddon

La pause de Trump avant l’Armageddon

Retarder un affrontement avec la Russie et lâcher le mouvement MAGA

Alexander Douguine

Alexander Douguine révèle ici que Trump est une figure vacillante qui, pris entre une guerre avec la Russie et la colère de son mouvement MAGA, privilégie le délai au destin, reportant l’apocalypse de cinquante jours.

Hier, beaucoup s’attendaient à ce que Donald Trump fasse des déclarations nettes, concrètes et menaçantes concernant la Russie. Cependant, il a choisi de repousser une confrontation sérieuse — une confrontation que les néoconservateurs insistaient activement pour qu'il l'enclenche. La situation équivalait, très probablement, à un pari 50/50.

Trump aurait pu annoncer des sanctions sévères ou des livraisons sans précédent d’armes à l’Ukraine et ce, en grande quantité. D’un côté, cela aurait pu détourner l’attention des Américains de sa décision de ne pas publier la liste des clients d’Epstein — une décision qui a transformé bon nombre de ses anciens soutiens en opposants.

Sur tout le territoire des Etats-Unis, les militants du mouvement MAGA brûlent, par dépit, leurs casquettes sur la voie publique.

Tout le mouvement MAGA est actuellement contre Trump parce qu’il a, à plusieurs reprises, trahi leurs attentes de manière flagrante et cynique. D’abord, il s’est lancé dans la guerre contre l’Iran. Maintenant, il refuse de divulguer les dossiers sur le lobby pédophile d’Epstein aux États-Unis — ce qui était initialement un point clé de sa plateforme électorale. En conséquence, une cascade de supporters l’a abandonné. En substance, tout le mouvement MAGA, tout le trognon du trumpisme, se dresse maintenant contre Trump.

Dans ce contexte, on aurait pu s’attendre à ce que Trump tente de détourner l’attention avec une Troisième Guerre mondiale — un « Armageddon » contre la Russie — en annonçant des mesures effrayantes et extrêmes: de véritables sanctions capables de frapper aussi la Chine et l’Inde, principaux consommateurs des ressources énergétiques russes, et des livraisons de missiles de portée moyenne à Kiev, ce qui marquerait effectivement le début d’un Armageddon ouvert.

Trump aurait pu faire cela pour détourner l’attention de ses échecs — ou choisir de ne pas le faire, sachant que MAGA lui serait alors encore plus hostile. Un des principes fondamentaux du mouvement, et celui qui a permis à Trump d’accéder au pouvoir, était de mettre fin au conflit en Ukraine et d’arrêter de soutenir Kiev. Fondamentalement, il avait deux options: calmer le jeu (la "désescalade"), chercher la détente et tenter de regagner de l’influence sur le mouvement MAGA — ou lâcher ce public, abandonner le mouvement MAGA complètement et déclencher un conflit direct avec la Russie, créant ainsi un état d’urgence. Il aurait pu choisir l’une ou l’autre voie, mais finalement, il n’en a choisi aucune, reportant tout à une prochaine étape.

Il a lancé des menaces envers la Russie tout en reconnaissant en même temps la grande compétence ès-négociations du président russe Vladimir Poutine, montrant que Poutine est un homme dur qui ne compromet pas ses intérêts nationaux. En revanche, Trump, lui, compromet ses propres intérêts. Toute comparaison entre les deux est donc clairement à l’avantage de Poutine. La Russie a un dirigeant fort, ferme, poli, qui axe sa politique sur des principes, qui ne trahit pas son électorat — contrairement au leader américain. Dans cette compétition réelle et concrète, Trump perd sans aucun doute. Il a perdu le soutien de ses électeurs et est sur une trajectoire descendante. Son charisme et ses plans s’effondrent. En réalité, comme disent les jeunes, c’est un « échec épique » — un échec complet en politique intérieure.

Cependant, il n’a pas choisi de détourner l’attention mondiale de cet échec par une escalade avec la Russie. Il n’a pas dit grand-chose; il a simplement menacé qu'une telle escalade pourrait encore arriver, mais pas maintenant, peut-être dans cinquante jours. Mais même après cinquante jours, il pourrait changer d’avis — ou le faire demain. Trump se comporte de manière très imprévisible, et, à cet égard, on pourrait dire, frivole.

Pourtant, la pire issue — une déclaration immédiate de la Troisième Guerre mondiale — n’a pas eu lieu. Cela ne veut pas dire qu’elle ne se produira pas plus tard: dans cinquante jours, dans dix jours ou dans trois. En tout cas, l’élan d’attente entourant ce lundi a été efficacement désamorcé par le retour de Trump à une position neutre. La dynamique d’escalade reste énorme. Le monde file à toute vitesse vers l’Armageddon. Mais, pour l’instant — du moins — cela ne commencera pas aujourd’hui.

En conséquence, la bourse russe a connu une légère hausse, bien qu’en réalité elle ne devrait pas dépendre de telles choses, surtout compte tenu des pourcentages négligeables qui sont impliqués. Notre marché boursier est fondamentalement défectueux, car il est surveillé par Nabiullina, qui voit la bourse comme une rivale de la Banque centrale — comme c’est habituel dans tout pays et sous tout système. En résumé, notre système est simplement mal conçu, donc ce n’est pas un indicateur pertinent. Je ne lui accorderais pas trop d’attention.

Ce qui est positif, toutefois, c’est que la guerre n’a pas commencé hier. Cela signifie que son début a été quelque peu retardé. Bien que rien ne soit certain, tout peut arriver. L’histoire reste ouverte. Trump a pris une pause, prolongeant ses stratégies inefficaces, envers nous et envers l’Ukraine, de cinquante jours supplémentaires. Il a promis de livrer des systèmes Patriot à l’Ukraine, qui seront payés par les Européens, bien que cette décision ait déjà été prise il y a quelques temps. En somme, Trump a tenté de faire sensation à partir de quelque chose qui ne sera pas sensationnel. En d’autres termes, il a déclaré, en substance :

« Maintenant, je proclame haut et fort que je ne proclame rien. »

Tout reste dès lors comme avant. Mais cette fois, l’intervalle qui nous a été donné — avant la reprise du conflit mondial aujourd'hui reporté — doit être utilisé pour renforcer notre pays, la Russie. Nous ne pouvons plus compter sur personne, ni placer nos espoirs ailleurs. Seulement sur nous-mêmes. Ce que nous construisons de nos propres mains, c’est ce que nous aurons. Par conséquent, nous devons armer, réarmer, surarmer, renforcer, consolider notre souveraineté, et orienter la société vers des trajectoires militaires à long terme. C’est ce qui doit être fait — quoi qu’il arrive. L’Armageddon ne commencera pas aujourd’hui. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne commencera pas demain.

17:40 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : russie, alexandre douguine, états-unis, donald trump, actualité, politique internationale, maga |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 16 juillet 2025

Trump a été retourné et le mouvement MAGA est orphelin...

Trump a été retourné et le mouvement MAGA est orphelin...

Musk peut-il raviver la rébellion et défier l’Uniparty?

Alexander Douguine

Alexander Douguine affirme que Trump a été détourné par l’Uniparty mondialiste, laissant le mouvement MAGA trahi mûr pour une renaissance via le nouveau Parti América d’Elon Musk, en tant que véritable opposition américaine.

L’idée qu’Elon Musk crée un nouveau parti appelé « America » n’est en aucun cas vouée à l’échec. Tout ce à quoi Musk se consacre, il le réalise. À bien des égards, c’est lui qui a contribué à faire monter Trump au pouvoir avec des slogans radicalement opposés à l’establishment. Musk s’est investi corps et âme dans le mouvement MAGA, et les résultats étaient clairs.

Ce que nous observons maintenant, c’est que MAGA, un mouvement qui s’est formé lors de l’élection de 2016, était en réalité déjà un troisième parti. Le fait est que les idées de MAGA n’ont presque aucune ressemblance avec l’idéologie du Parti républicain. Le Parti républicain actuel est essentiellement celui des néoconservateurs, des mondialistes, des partisans d’un monde unipolaire, des interventions au Moyen-Orient, de la guerre contre la Russie jusqu’à sa défaite stratégique, et des réductions d’impôts pour les riches. C’est la politique conventionnelle : celle qui convient parfaitement à l’État profond. Ce sont vos Républicains standard. Depuis les années 1980, il n’y a pratiquement plus de paleoconservateurs ou d’isolationnistes comme Pat Buchanan dans le parti. En substance, le Parti républicain est devenu simplement le nationalisme mondial de droite — la droite de l’État profond.

Trump, tant durant son premier mandat qu’aujourd’hui dans son second, est arrivé au pouvoir avec des idées radicalement différentes — des idées qui n’ont que le plus ténu lien avec le Parti républicain tel qu’il est aujourd’hui. Bien sûr, il existe quelques politiciens comme Marjorie Taylor Greene ou Thomas Massie qui partagent les idéaux MAGA, mais dans l’ensemble, Trump était une figure solitaire dans cette sphère. Alors, qui le soutenait ? Ceux qui sont totalement sous-représentés dans le Parti républicain — ceux qui veulent détruire l’État profond, ceux qui exigent qu’Amérique se retire des guerres étrangères et se concentre sur ses problèmes intérieurs, ceux qui veulent que la élite libérale pédophile, dont les crimes ont récemment été dévoilés, soient justement et sévèrement punis, et ceux qui appellent à l’expulsion des migrants illégaux. Cette force défend deux sexes — pas quarante-huit, comme dans certains États — et le retour de l’Amérique à la raison. Cette force n’est en aucun cas le Parti républicain, et bien sûr pas le Parti démocrate non plus (les démocrates ont causé le plus de mal). MAGA est lui-même le troisième parti. C’est ce que beaucoup ne comprennent pas.

Comme Trump a récemment commencé à s’éloigner de ce troisième parti — MAGA — et à se rapprocher des républicains ordinaires, son soutien s’est effondré. Au début, beaucoup de supporters MAGA s’opposaient à la guerre contre l’Iran et au soutien américain à Israël. Certains, comme Thomas Massie, ont même déclaré que l’Amérique n’était pas dirigée par des Américains, mais par des Israéliens, ce qui a vivement confronté Trump à ce sujet et l’a éloigné de lui. Elon Musk a souligné que Trump avait promis de ne pas augmenter le plafond de la dette — afin de ne pas condamner les générations futures à l’esclavage financier et de « consommer demain aujourd’hui ». Trump a violé cette promesse en faisant adopter le « Big Beautiful Bill ».

Enfin, Trump a répété à plusieurs reprises qu’il publierait les dossiers complets d’Epstein : des documents contenant des preuves de pédophilie et d’orgies rituelles impliquant l’élite politique libérale américaine mentionnée précédemment. Pourtant, il affirme maintenant que de tels dossiers n’existent pas, et que donc, aucune orgie n’a jamais eu lieu. Devant nos yeux, Trump se transforme du leader de MAGA en un républicain ordinaire. Il passe de plus en plus de temps avec le sénateur radical russophobe Lindsey Graham, et il représente de moins en moins les idées qui l’ont fait élire.

MAGA est en désespoir. Voici Elon Musk, un acteur politique très pragmatique. Pensez à combien il a d’argent et combien en a Trump. Musk possède près de 400 milliards, Trump environ cinq milliards. Dans un pays comme l’Amérique, où l’argent a une importance énorme, presque divine, Musk est quatre-vingt fois plus un « dieu » que Trump.

À mon avis, Musk fait un mouvement très délibéré. Le mouvement MAGA a été orphelin ; Trump l’a trahi. Musk soutient à juste titre que c’est ce mouvement qui a porté Trump au pouvoir et qui s’oppose à l’« Uniparty ».

L’Uniparty est ainsi que les supporters de MAGA désignent la collusion entre démocrates et républicains sous la direction de l’État profond — des mondialistes qui peuvent être de droite, comme les néoconservateurs, ou de gauche, comme les soutiens de Biden, mais qui partagent la même ligne de fond. MAGA s’oppose à l’Uniparty.

Donc, si Trump a effectivement été « détourné » — pris en otage par l’Uniparty — une vaste horizon s’ouvre pour poursuivre la mission commencée par le mouvement MAGA. À mon avis, c’est une évolution très intéressante. Jusqu’à présent, toutes les initiatives majeures de Musk — bien qu’accueillies souvent avec horreur et scepticisme — ont réussi. Voyons ce qui se passera ensuite.

12:31 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maga, donald trump, états-unis, actualité, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trump et la globalisation du narcissisme politique

Trump et la globalisation du narcissisme politique

Nicolas Bonnal

Donald Trump fait rire tout le monde ou presque, mais Macron, Ursula, Kallas ou Merz beaucoup moins. Ce sont pourtant les mêmes symptômes de détraquement narcissique que l’on peut observer partout. Mon ami Blondet avait dénoncé ces selfies grotesques des pétasses trentenaires, ministresses de la Défense un peu partout en Europe, et prêtes à raser la Russie dans leurs baskets Chanel. Mais le fait que la plupart des dirigeants actuels sont là depuis longtemps et s’accrochent devrait aussi inquiéter tout le monde. Ils sont indélogeables et NE VEULENT PLUS PARTIR: voir Trump, Macron, Sanchez, Z., mais aussi Poutine, Lula, Xi, Modi, etc. la tendance est à la longévité de l’autocrate (disait Mearsheimer de Poutine), et ce où que ce soit. Tout le monde se rêve Bonaparte ad vitam. Netanyahou, homme de l’année et même du siècle, est là depuis trente ans je crois, et sa violence s’accroît avec son âge déjà avancé.

Tout le monde lucide peut observer donc la dégradation psychique de nos dirigeants : mais l’altération est générale, concerne tout le monde, y compris nous, les narrateurs rebelles, et elle accompagne la révolution de la communication technologique qui dégrade notre accès à la connaissance (plus personne ne lit, tout le monde perd son temps sur X et You Tube conçus pour ça aussi sans doute), exaspère nos différents et amplifie nos troubles psychiatriques et notre caractère (je plaide coupable bien entendu).

L’excellent site suisse Watson a traduit une interview brève et intense d’un psychiatre allemand qui parle de tout cela en quelques lignes. Je reprendrai sans trop commenter (à chacun de se faire son idée et aussi son autocritique) :

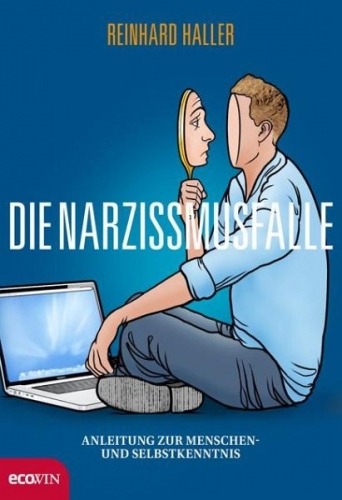

« Le psychiatre Reinhard Haller, spécialiste de renommée mondiale, analyse les traits de personnalité de Donald Trump.

Quels sont les traits qui vous permettent de dire que Donald Trump est narcissique?

Cinq caractéristiques principales ressortent: l'égocentrisme, la vanité, le manque d'empathie, la dévalorisation des autres et la susceptibilité.

Voyons cela en détail, en commençant par l'égocentrisme.

Un narcissique place son propre point de vue au centre de tout. Dans le cas de Trump, son slogan «Make America Great Again» peut être vu comme une vision très autocentrée, laissant peu de place aux perspectives divergentes.

Comment se manifeste la vanité?

Les narcissiques recherchent constamment la reconnaissance et l’admiration. Trump semble particulièrement attentif à son image publique et à l’attention qu’il reçoit. »

NDLR : relire le Petit Prince quand il visite les puissants de ce monde…

Plus importante est la suite car elle concerne tout le monde : nous nous foutons par exemple des souffrances des pays arabes et musulmans martyrisés par l’Occident, nous nous foutons des mutilations des gilets jaunes, des filles violées en Angleterre, et nous nous foutons du nombre de victimes du vaccin: nous sommes devenus comme ça. Paul Nizan disait déjà il y a un siècle que le bourgeois voyait le monde par ses écrans…

Je reprends l’interview :

« Qu'entendez-vous par manque d'empathie?

Ce trait peut se manifester par une apparente indifférence aux difficultés des autres. Certains de ses discours et décisions politiques ont pu donner l'impression d'un faible souci du ressenti des autres. »

Oui, parler de casino à Gaza… Mais passons. Evitons les lourdes condamnations.

On constate aussi chez Trump (comme chez l’Autre en France) une tendance typique des narcissiques à dévaloriser les autres : je plaide coupable car comme je le dis la tendance techno-narcissique concerne tout le monde et j’en parlais déjà dans mon Internet Nouvelle voie initiatique. Internet sert à s’engueuler avait dit un jour Michel Rocard, qui avait été le meilleur premier ministre de la cinquième république - avec un autre socialiste protestant, Lionel Jospin, mal récompensé de sa droiture et de son bilan.